…über das Kalken

9 Gründe für eine Kalkung

- Erhält die Bodenfruchtbarkeit

- Wirkt der Bodenversauerung entgegen (pH-Wert)

- Verbessert die Bodenstruktur

- Vereinfacht die Durchwurzelung

- Steigert die Verfügbarkeit der Hauptnährstoffe

- Verbessert die Wasseraufnahme und -speicherung

- Aktiviert das Bodenleben

- Schützt vor Erosion und Verdichtung

- Spart Düngekosten

Kalkverbrauch und unvermeidbare Kalkverluste müssen regelmäßig ersetzt werden, um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten.

Ein standortgerechter pH-Wert im Boden und eine günstige Versorgung mit Calcium und Magnesium sind die Basis für Bodenfruchtbarkeit und eine optimale Wirkung aller anderen Produktionsfaktoren (Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz). Die optimale Kalkversorgung des Bodens ist daher eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Pflanzenproduktion, sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht.

Erhaltungskalkung

Unter Erhaltungskalkung versteht man die regelmäßige Zufuhr des Erhaltungsbedarfs an Kalk eines im optimalen pH-Zustand befindlichen Bodens (pH-Klasse C). Damit sollen die kontinuierliche Versauerung und die unvermeidlichen Calcium-Verluste ausgeglichen werden.

Beispiel:

Bedarf von 1.500 kg/ha CaO (Ergebnis der Bodenuntersuchung)

Kohlensaurer Kalk mit 90% CaCO3 ; das entspricht 50,4% CaO (1 t = 500 kg CaO)

= 3 t/ha Kohlensaurer Kalk

| Kalktyp | Gehalt CaO | Gehalt MgO | Summe basisch wirksamer Bestandteile =NW | Ausbringmenge Erhaltungskalkung 1.500 kg/ha CaO | Kosten frei Feld | Ausbringkosten | Gesamtkosten Erhaltungskalkung 1.500 kg/ha CaO | Gesamtkosten Erhaltungskalkung 1.500 kg/ha CaO |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | % | % CaO | Tonnen je Hektar | € je Tonne | € je Hektar | € je Hektar | € je kg. CaO | |

| Kohlensaurer Kalk 90 | 50 | 0 | 50 | 3 | 33 | 20 | 119 | 0.08 |

| Kohls. Magnesium-Kalk 85 (85/35) | 25 | 17 | 51 | 2.9 | 35 | 20 | 123 | 0.08 |

Aufkalkung

Auf stärker versauerten Standorten (pH-Klasse B) ist über den Erhaltungsbedarf hinaus eine Aufkalkung vorzunehmen. Die Kalkdüngung soll bevorzugt zu den kalksensibleren Kulturen erfolgen. Vergl. Merkblatt 456 der DLG Hinweise zur Kalkdüngung

Kalkansprüche

| Hoher Kalkanspruch | Mittlerer/geringer Kalkanspruch |

|---|---|

| Winter- und Sommergerste | Weizen, Durum, Dinkel |

| Futter- und Zuckerrüben | Winter- und Sommerroggen, Hafer |

| Mais | Kartoffeln |

| Winter- und Sommerraps | Serradella |

| Luzerne, Rotklee | Lein |

| Esparsette, Steinklee | Gemüseerbsen |

| Senf | Gurke, Kürbis |

| Ackerbohne, Sojabohne | Tomate, Petersilie |

| Weiße Lupine | Gelbe Lupine |

| Rote Rüben | Möhren, Kohlrüben |

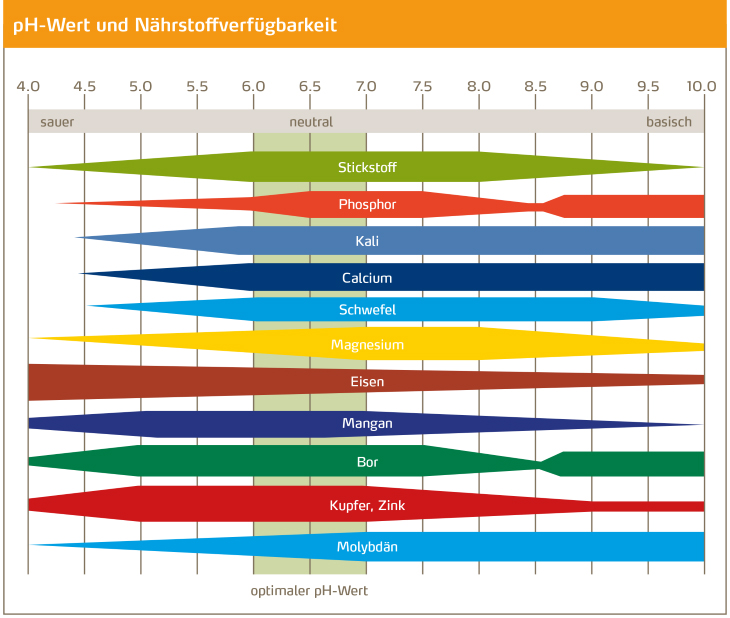

pH-Wert und Nährstoffverfügbarkeit

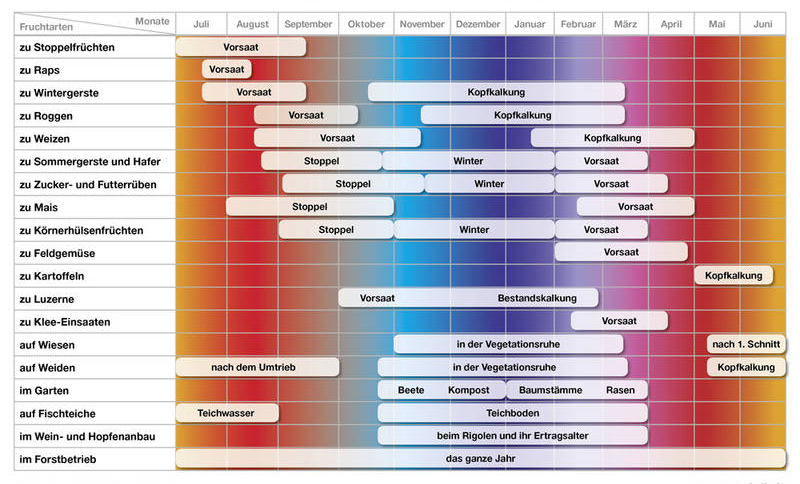

Günstige Zeiträume für Kalkdüngung

Einstreukalk

- Hochalkalisch und feinst vermahlen

- wenig Aufwandmenge im vgl. zu herkömmlichem Kalk

- trocknet Einstreu schnell und zuverlässig aus

- erhält ein keim- & bakterienfeindliches Milieu

- schafft bestmögliche Oberflächenhygiene bei gleichzeitigem Liegekomfort

Sie wollen Sicherheit?

Dann lassen Sie sich eine Bedarfsanalyse erstellen, die wir zusammen mit der Baustoffprüfung Rosswag anbieten. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Das sollten Sie beim Kalken beachten

Kalkbedarfsbestimmung

Zur Kalkbedarfsbestimmung, die im Rahmen der 6-jährigen Bodenuntersuchung durchgeführt werden muss, sind zwei Möglichkeiten zugelassen:

1. Die Standardbodenuntersuchung mit dem pH-Wert, ergänzt durch die Feststellung des freien Kalkes (nach VDLUFA).

2. EUF-Untersuchung (Elektro-Ultrafiltration)

Der pH-Wert ist das Maß für die Wasserstoffionenkonzentration (H+) im Boden. Über diesen Wert wird indirekt auf die Kalkversorgung des Bodens geschlossen. Der pH-Wert wird aber auch durch andere Kationen, z. B. bei einer starken Ammoniumdüngung mit Gärresten, angehoben. Dieser so beeinflusste pH-Wert lässt keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Kalkversorgungszustand zu. In diesem Fall ist die Bestimmung des freien Kalkes (Salzsäuretest) zur Ermittlung des Kalkbedarfs notwendig. Ist kein freier Kalk nachweisbar, wird auch bei hohen pH-Werten eine Kalkdüngung empfohlen. Die EUF-Untersuchung ermittelt direkt den Calciumgehalt des Bodens.

Ab einem EUF-Wert von 40 mg Ca ist der Kalkversorgungszustand in Ordnung. Der Kalkbedarf wird bei der Düngungsempfehlung stets in dt/ha CaO ausgewiesen.

In Kalkdüngern mit Magnesium wirken nicht nur die Calcium- sondern auch die Magnesiumverbindungen basisch.

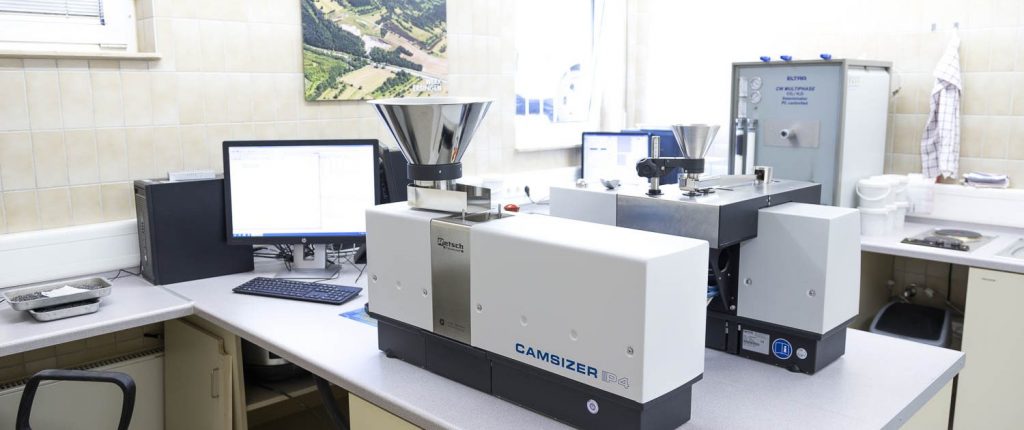

Qualitätssicherung

Zur Qualitätssicherung finden im Werkslabor (Baustoffprüfung Rosswag GmbH) ständig Untersuchungen statt. Neben der werkseitigen Qualitätskontrolle werden alle Düngekalke durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e. V. (DLG) güteüberwacht und tragen ein DLG-Qualitätssiegel. Diese Fremdüberwachung bietet für den Anwender ein hohes Maß an Produktqualität und Wirkungssicherheit.

Aufwandmenge generell

| Acker | Erhaltungskalkung | 3 – 4 t/ha alle 3 Jahre (abhängig vom Neutralisationswert –> je höher, desto weniger Aufwandmenge) Acker: 1.500 kg CaO/ha alle 3 Jahre |

| Gesundungskalkung | nach Empfehlung der Bodenuntersuchung | |

| Grünland | Erhaltungskalkung | 1,5 – 2 t/ha alle 3 Jahre (abhängig vom Neutralisationswert –> je höher, desto weniger Aufwandmenge) Grünland: 800 – 1.000 kg CaO/ha alle 3 Jahre |

Lieferung und Ausbringung

Unsere Düngekalke werden mit dem Kipper-LKW (ca. 27 t) angeliefert und am Feldrand abgekippt. Die Ausbringung erfolgt mit dem Zweischeiben-Großflächenstreuer. Kohlensaurer Kalk trocken wird mit dem Silo-LKW angeliefert und mit einem Schneckenstreuer ausgebracht.

Mahlgrade

Feinvermahlung schafft Oberfläche und Reaktivität:

Die firmeneigenen Mahlfeinheitsstufen MF I und MF II übertreffen die gesetzlichen Vorgaben deutlich: Auf leichteren, sandigen Böden ist Kohlensaurer Kalk der Mahlfeinheitsstufe II ausreichend. Für Grünland eignet sich besonders Kohlensaurer Kalk der Mahlfeinheitsstufe MF I. Bei Kohlensauren Kalken gilt der alte Grundsatz: Je feiner die Vermahlung, umso besser ist die Wirkung. Deshalb empfehlen wir auf schweren, tonreichen Böden Kohlensauren Kalk mit der Mahlfeinheitsstufe I (MF I).

Mahlfeinheit bei Kohlensaurem Kalk und Kohlensaurem Magnesiumkalk:

| MF I = Mahlfeinheit I (mikrofein) | Vermahlungsgrad | 90 % < 0,315 mm 60 % < 0,09 mm |

| MF II = Mahlfeinheit II (fein) | Vermahlungsgrad | 80 % < 1,0 mm 50 % < 0,315 mm 20 % < 0,09 mm |

Die Mahlfeinheit des Kohlensauren Kalkes ist entscheidend für seine Reaktivität (Umsetzungsgeschwindigkeit) im Boden.

Wieso muss man eigentlich kalken? Wozu führt es, eine regelmäßige Kalkgabe zu versäumen?

Kalkwert bzw. Kalkzehrung mineralischer N-Dünger:

(Düngekalk Hauptgemeinschaft, Köln)

(Düngekalk Hauptgemeinschaft, Köln)

| Dünger | Kalkgewinn bzw. -Verlust in kg CaO | |

|---|---|---|

| je 100 kg Dünger | je 100 kg N | |

| Kalkstickstoff PERLKA 19,8% N | + 30 | + 152 |

| Kalksalpeter, 15.5% N | + 13 | + 80 |

| Kalkammonsalpeter, 27% N | – 16 | – 58 |

| Harnstoff, 46% N | – 46 | – 100 |

| NPK, z.B. 13-13-21 | – 13 | – 100 |

| Ammonsulfatsalpeter | – 51 | – 196 |

| DAP 18- 46 | -37 | – 205 |

| Ammonsulfat 21% | – 63 | – 300 |

Jährliche Kalkverluste (in kg CaO je Hektar) nach Bodenart und Nutzungsform (DLG-Merkblatt 456)

| Bodenartengruppe | Nutzung | niedrig < 600 mm | mittel 600–700 mm | hoch>750mm |

|---|---|---|---|---|

| leicht (S, l‘S) | Acker Grünland | 300 150 | 400 250 | 500 350 |

| mittel (sL bis t‘L) | Acker Grünland | 400 200 | 500 300 | 600 400 |

| schwer (tL, T) | Acker Grünland | 500 250 | 600 350 | 700 450 |

Bodenversauerung

Von einer Bodenversauerung spricht man, wenn durch bodeninterne Stoffwechselprozesse oder von außen mehr saure Protonen (H+-Ionen) eingetragen werden als der Boden neutralisieren kann und verstärkt basische Reaktionsprodukte (Ca, Mg) ausgewaschen werden. Dadurch sinkt der pH-Wert ab. Die Geschwindigkeit der Versauerung wird vom Puffervermögen des Bodens beeinflusst. Bei einem hohen Carbonatanteil kann der pH-Wert auf relativ gleichbleibendem Niveau gehalten werden. Sind die Puffersysteme verbraucht, sinkt der pH-Wert ab. Die in Folge der natürlichen Prozesse im Boden auftretenden Kalkverluste werden von der Bodenart, der Nutzungsform und der Niederschlagssituation beeinflusst und müssen durch eine regelmäßige Kalkzufuhr in Form einer Erhaltungskalkung ausgeglichen werden. Durch die Umsetzung der Kalkdünger im Boden werden Säuren neutralisiert und dadurch der pH-Wert stabilisiert. Gleichzeitig wird durch das zugeführte Calcium die Bodenstruktur optimiert.

Faktoren und natürliche Prozesse der Bodenversauerung

- CO2-Produktion durch Atmung von Pflanzen und Bodenlebewesen mit Bildung von Kohlensäure in Verbindung mit Wasser (CO2 + H2O ➔ HCO3 – + H+)

- Abgabe von H+-Ionen durch die Pflanzenwurzeln bei der Nährstoffaufnahme gelöster Kationen (K+, NH4 +, Ca2+, Mg2+) zum Ladungsausgleich

- Säureeintrag durch Regenwasser (pH-Wert: 5,6)

- Bildung organischer Säuren aus Wurzelausscheidungen und Umbau organsicher Substanz (Humusbildung)

- Säurebildung durch physiologisch sauer wirkende Düngemittel mit Freisetzung von H+-Ionen bei der Nitrifikation von Ammonium aus mineralischen und organischen Düngemitteln (NH4 + + 1,5 O2 ➔ NO2 – + H2O +H+; NO2 – + 0,5 O2 ➔ NO3 – )

- Auswaschung basisch wirksamer Kationen (Ca, Mg) führt zur Reduzierung des Säurepuffervermögens

Chemische Kalkwirkung

Die chemische Wirkung des Kalkes beruht auf dem Zusammenhang zwischen dem pH-Wert als Maß für den Kalkversorgungszustand und der Verfügbarkeit der Nährstoffe. Mit sinkendem pH-Wert verringert sich die Verfügbarkeit der Hauptnährstoffe. So sinkt die N-Ausnutzung bei pH-Werten unter 5,5 um etwa die Hälfte.

Ebenso nimmt die Löslichkeit und damit die Abgabe von Phosphat in die Bodenlösung deutlich ab. Für alle Haupt- und Spurennährstoffe liegt der optimale pH-Wert im schwach sauren bis neutralen Bereich.

Beginnend bei pH-Werten unter 5 werden neben Fe2+- und Mn2+-Ionen verstärkt Al3+ -Ionen in die Bodenlösung abgegeben, die für Pflanzenwurzeln toxisch wirken.

Der über die Kalkdüngung an den Standort angepasste pH-Wert ist somit entscheidend für die Verfügbarkeit der wichtigsten Nährstoffe und Spurenelemente.

Kalkdüngung und Wirtschaftsdüngerausbringung Kohlensaure Kalke erhöhen den pH-Wert von Gülle, Gärsubstrat und Stallmist (pH-Wert 7,5 – 8) nicht.

Mit einer durch die Kalkdüngung verursachten Ammoniakausgasung (NH3) ist nicht zu rechnen.

Kohlensaure Düngekalke und Wirtschaftsdünger können gemeinsam oder direkt aufeinanderfolgend problemlos ausgebracht werden.

Biologische Kalkwirkung

Alle wichtigen Bodenmikroorganismen bevorzugen für ihre Stoffumsetzungsprozesse sowie für die Mineralisation von Nährstoffen, für den Abbau von organischen Ernterückständen sowie für den Aufbau wertvoller Humusformen (Mull) pH-Werte im Boden von pH 6 und darüber.

Auch haben die für die vertikale Bodenbearbeitung wichtigen Regenwürmer ihr pH-Optimum bei pH-Werten über 6,5.

Physikalische Kalkwirkung

Eine gute Bodenstruktur gehört zu den wichtigsten Bodeneigenschaften und beschreibt die räumliche Anordnung der festen Bodenteilchen zu den mit Wasser und Luft gefüllten Hohlräumen (Porenvolumen).

Calcium (Ca2+) und Magnesium (Mg2+) als zweiwertige Kationen bewirken die Tonflockung im Boden. Die Porenwinkel der geflockten Tonminerale werden durch das Ausfällen des Calciums als Carbonat verkittet und stabilisiert.

Zwischen Humus und mineralischen Bestandteilen fungiert Kalk als Brückenbildner. Ein stabiles Krümelgefüge ist die Voraussetzung für ein aktives Bodenleben und führt zum Idealzustand der Lebendverbauung. Der Vorgang der Tonflockung ist nur bei regelmäßiger Kalkdüngung möglich und wird durch das Vorhandensein von „freiem Kalk“ sichergestellt. Dadurch erfolgt ein Schutz vor Verschlämmung und Erosion sowie eine Verbesserung des Wasser- und Lufthaushaltes im Boden. Liegt der pH-Wert des Bodens unter pH 5 kommt es zu einer irreversiblen Zerstörung der Tonminerale mit einer erhöhten Freisetzung von toxisch wirksamen Al3+- und Mn2+-Ionen.